久しぶりにヨガをした翌日、階段を降りるときに「うっ…」となった経験、ありませんか?

スクワットをした次の日に足が重くなったり、ピラティスのあと2日後に「効いてる!」と実感したり。この”遅れてやってくる痛み”って、一体なんなんでしょう。

私も、筋肉痛との付き合いは長いですw

トレーナーの先生に教わったこと、運動生理学の本で学んだことをもとに、「筋肉痛はなぜ起こるのか?」という疑問を、今日はやさしく紐解いていきます。

筋肉痛が起こる本当の理由

筋肉痛は、運動によって筋肉の繊維が細かく傷つくことで起こります。でも、「傷ついたから痛い」わけではないんです。

💡 筋肉の構造を知っておこう

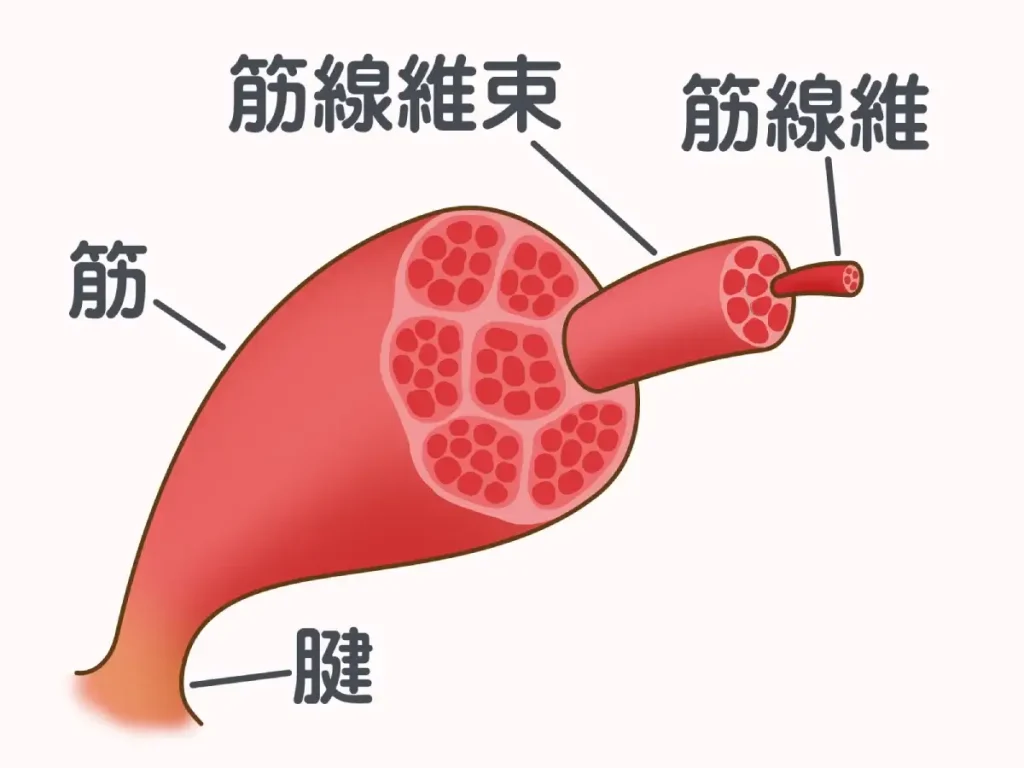

筋繊維は、筋肉をつくっている細長い細胞のことです。

1本1本がとても細く、糸のような形をしていて、私たちの体を動かすために収縮(ちぢむ)する性質を持っています。

この筋繊維が数百本と集まると「筋繊維束(きんせんいそく)」という束になります。筋繊維束は、筋肉の中でチームのように働いていて、力を出すときも、休むときも、みんなで協力しています。

筋繊維束がさらに集まることで、腕や脚などの大きな筋肉ができあがります。つまり、筋肉は「筋繊維 → 筋繊維束 → 筋肉」という順番で構成されているんです。

「傷つく」といっても怖がらないでくださいね!筋肉全体が壊れるわけではなく、この細い繊維の一部にミクロレベルの小さな損傷が起こるだけ。からだが修復できる範囲の、自然な現象なんです。

実は、傷ついた筋肉をからだが一生懸命修復しているときに、痛みを感じるというのが正解。つまり筋肉痛は、からだが回復に向かっている証拠なんですね。

運動中に筋肉の繊維が微細に損傷すると、からだは「ここを治そう!」とスイッチを入れます。すると、損傷部位に白血球やマクロファージといった修復チームが集まり、炎症反応が起こります。

この炎症反応の過程で出てくる物質(ブラジキニンやプロスタグランジンなど)が、筋膜にある神経を刺激して、あのズーンとした痛みになるんです。

どんな運動で筋肉痛になりやすい?

すべての運動で筋肉痛になるわけではありません。特に筋肉痛が起こりやすいのは、**「伸ばしながら力を出す動き」**です。

専門用語では「エキセントリック収縮」といいますが、わかりやすく言うと:

- 階段を下りるとき

- スクワットでしゃがむとき

- 重いものをゆっくり下ろすとき

- ダンベルを下ろす動作

- ジャンプして着地するとき

こうした動きでは、筋肉が引き伸ばされながら力を発揮するため、繊維に負荷がかかって傷つきやすくなります。

逆に、ジョギングのような一定のリズムで動く運動や、筋肉を縮める動きだけの運動は、比較的筋肉痛になりにくいんです。

筋肉痛はなぜ「すぐ」ではなく「翌日以降」に出るの?

運動した瞬間ではなく、翌日や翌々日に痛みが出るのは、炎症反応が起こってから痛みを感じるまでに時間がかかるからです。

修復チームが動き出し、炎症物質が増えて神経を刺激するまでに、およそ24〜72時間ほどかかります。これを「遅発性筋肉痛(DOMS:Delayed Onset Muscle Soreness)」といいます。

だから、運動した当日は平気でも、翌日や翌々日のほうが痛くなるんですね。「昨日より今日のほうが痛い…」と感じるのは、このタイムラグが原因です。

筋肉の大きさで痛みのタイミングが変わる?

実は、筋肉痛が出るタイミングは筋肉の大きさによっても変わります。

太ももやお尻などの大きな筋肉は、炎症が広がるまでに時間がかかるため、痛みが遅く出て長く続く傾向があります。

一方、腕やふくらはぎのような小さい筋肉は神経の密度が高く、血流も早く届くため、痛みが比較的早く出て、早く引くことが多いようです。

筋肉の大きさ・血流の速さ・神経の分布などによって、痛みの出方やタイミングに個人差が出るんですね。

年齢によって筋肉痛の出方は変わる?

「年をとると筋肉痛が遅く出る」って、よく聞きますよね。でも実はこれ、半分正解で半分誤解なんです。

筋肉痛のタイミングに影響するのは、年齢そのものよりも:

- 代謝や血流の速さ

- 筋肉量やホルモンバランス

- 睡眠の質や栄養状態

- 普段の運動習慣

といった要素のほうが大きいんです。

年齢を重ねると、筋肉の修復スピードが落ちたり、血流が悪くなったりすることはあります。でも、日頃から体を動かしていて、食事や睡眠がしっかりとれている人は、年齢に関係なく回復が早いことも多いんです。

また、年齢とともに「痛みを感じにくくなる」ケースもあるので、「筋肉痛が遅い=老化」と単純に考えるのは正確ではありません。

筋肉痛は悪いこと?それとも良いこと?

筋肉痛があると「しっかり効いた証拠!」と思う人もいれば、「やりすぎた…」と不安になる人もいますよね。

結論から言うと、適度な筋肉痛は、筋肉が成長しているサインです。トレーニングで負荷をかけて、修復される過程で筋繊維は少しずつ強く、しなやかになっていきます。

私が目指しているのは、ムキムキの筋肉ではなく、伸びのある質の良い筋肉。筋肉痛は、そんな理想のからだに近づいている証拠だと思うと、ちょっと嬉しくなりませんか?

💡 しなやかな筋肉をつくる「負荷の選び方」

「筋肉痛=ムキムキ」って心配していませんか?安心してください。筋肉のつき方は、どんな負荷でトレーニングするかで決まるんです。

ざっくり言うと:

- 重い負荷で少ない回数(1〜5回が限界)→ 太くて強い筋肉

- 軽い負荷で多い回数(15〜30回できる)→ しなやかで引き締まった筋肉

ただし、ヨガやピラティスなら絶対にムキムキにならないかというと、そうでもないんです。自分の筋力に対して負荷が強すぎれば、どんな運動でも筋肉は太くなります。

ポイントは「自分に合った負荷」を見極めること。「ちょっとキツイけど、15〜30回は続けられるかな」という程度が、しなやかな筋肉を育てるのにちょうど良いバランスです。からだと対話しながら、心地よい負荷を見つけていきましょう。

ただし、日常生活に支障が出るほどの強い痛みや、1週間以上続く痛みは要注意。無理をしすぎている可能性があるので、休息やケアを優先してくださいね。

もし痛みが長引いたり、腫れや熱感があったりする場合は、筋肉痛ではなく肉離れや腱の損傷かもしれません。我慢せずに、整形外科やスポーツ整形を受診することをおすすめします。からだからのSOSは、見逃さないであげてくださいね。

筋肉痛がないからといって「効いていない」わけでもありません。慣れた運動や、筋肉を縮める動きが中心のトレーニングでは、痛みが出にくいこともあります。

筋肉痛を早く治すケア方法

筋肉痛とうまく付き合うために、私が実践しているケアをご紹介します。

【運動直後】軽く動かしてクールダウン

運動が終わったら、急に動きを止めるのではなく、軽くストレッチや深呼吸をしながらクールダウン。血流を促して、老廃物の排出をサポートします。

水分もしっかり補給して、からだの循環を整えましょう。

【翌日以降】温めて血流をアップ

筋肉痛が出てきたら、湯船にゆっくり浸かったり、蒸しタオルで温めたりして血流を促進。修復に必要な酸素や栄養が届きやすくなります。

冷やすのは急性の炎症には有効ですが、筋肉痛には温めるほうがおすすめです。

【痛みが強いとき】激しい刺激は避ける

痛みが強いときに、無理にストレッチしたり強くマッサージするのは逆効果。やさしく動かす程度にとどめて、からだの回復を待ちましょう。

軽いウォーキングやゆったりとしたヨガなど、血流を促す程度の動きがベストです。

【食事】修復に必要な栄養を摂る

筋肉の修復には、タンパク質が不可欠。卵・魚・鶏肉・豆腐などを意識して摂りましょう。

さらに、エネルギー源となる糖質(ごはん・パン・果物)と、炎症を抑えるビタミンC・E(野菜・ナッツ)も一緒に摂ると、回復がスムーズになります。

【睡眠】最強の回復タイム

筋肉の修復は、睡眠中に最も活発になります。成長ホルモンが分泌されて、傷ついた組織を修復してくれるんです。

質の良い睡眠をとることが、筋肉痛を早く治す一番のケアかもしれません。

筋肉痛を予防するには?

筋肉痛を完全に防ぐのは難しいですが、軽減することはできます。

- 運動前後のウォームアップ・クールダウンを丁寧に

- 久しぶりの運動は軽めから始めて、徐々に強度を上げる

- 普段から体を動かす習慣をつける

- 水分補給をこまめにする

- 睡眠と栄養をしっかりとる

特に、久しぶりに体を動かすときは要注意。いきなり強度の高い運動をすると、筋肉痛がひどくなりやすいので、焦らず少しずつ慣らしていくのがポイントです。

💬 Irisのひとこと|筋肉痛は、からだとの会話

筋肉痛って、最初はちょっと憂鬱ですよね。階段を降りるたびに「うっ…」ってなるし(笑)。

でも、「いま、筋肉が一生懸命修復してくれてるんだな」って思うと、痛みも悪いものじゃない気がしてきます。

私は筋肉痛の日こそ、湯船に浸かりながら深呼吸をして、「今日もがんばったね」「ありがとう」と声をかけています。

痛みも含めて、からだとの会話。そんなふうに捉えると、トレーニングがもっと楽しくなりますよ。